百年膠關:觸摸中國經濟躍動脈搏

膠海關舊址。(青島海關供圖/圖)

五年,只不過是百年海關中的滄海一粟,但從青島海關進出口商品數據變化,則可以觸摸到中國經濟躍動的最新脈搏。

“解放軍進城了。”那年端午節剛過,在膠海關工作一年多的張侃,清晨時就被屋外的腳步聲吵醒。

1949年6月2日的那一幕,時常縈繞在94歲的張侃老人心頭。如今,張侃已從丹東路搬到團島。他住的房子,依舊是上世紀建造的海關家屬院,石上青苔,墻壁斑斑。

他是一位歷史的見證者。

在張侃老人的眼中,一切仿佛昨天卻又恍如隔世:不僅外貿結構發生翻天覆地的變化,連通關程序和監管工具都變得陌生。歷史的加速度繼續以五年為周期運轉著。

與時代一起躍動的商品

望著琳瑯滿目的商品以集裝箱的方式進進出出,老人思緒又回到1949年。

就在解放軍進駐后的第二天,25歲的張侃像往常一樣,穿過馬路,進入那棟深灰色的辦公大樓,在大樓東側的平臺上,他見到了軍代表及其助理。

“新中國發展經濟肯定還需要這些人,所以心態平穩地迎接解放。”張侃回憶說,共產黨實行的海關職員原職、原薪、原封不動的“三原”政策更能讓他們心安。隨后,膠海關也被正式更名為青島海關。

新中國成立初期,國家“一窮二白”,進口物資以鋼材、橡膠等工業物資和化肥等農用物資為主,出口物資則以糧食等初級農產品為主——盡管當時國內糧食緊缺。1982年,趙宏坤從大學畢業后就進入青島海關工作,對海關歷史頗為熟稔。

隨著改革開放的深入,進出口商品逐漸豐富起來。如今,進出口的商品結構與1949年時期正好相反,糧食和原材料大量進口,工業制成品開始大規模走出國門。

這五年,只不過是百年海關中的滄海一粟,但從青島海關進出口商品數據變化,則可以觸摸到中國經濟躍動的脈搏。

“2012年的時候,主要出口的工業物資是紡織品、印刷品、皮革等,它們都屬于低層次的勞動密集型產品。”一名海關關員觀察到,從2015年開始,冰箱、空調、電視機、洗衣機和汽車等高附加值和高科技產品,逐漸占據出口商品的半壁江山。

背后的推動力正是中國經濟結構的調整與轉型升級。在張侃老人看來,連“洋火”(火柴)都要依賴進口的時代一去不返。

讓“十關如一關”

人如潮涌,物暢其流,貨如輪轉。

今日的通關效率,足以讓張侃老人驚訝。青島海關提供的數據表明,2016年的每個工作日,青島海關平均驗放67億人民幣的進出口貨物,驗放2萬余人次的進出境旅客。暢快的通關讓中國與世界的交流變得更輕松。

“這5年,感覺來海關辦業務總有新變化。”矯鵬濤是海程邦達國際物流有限公司的一名資深報關業務員,海關的每一項改革都與其息息相關。

他清晰記得,剛接觸外貿進出口業務時,需要打印報關單、海運艙單、合同……到哪都得抱著一大摞,以致報關業務員們自我調侃,“單位最累的不是業務員,是打印機。”

在張侃老人風華正茂的上世紀50年代,通關程序更為緩慢,“(當時)海關通常做法是報關、估價、查驗、審核、放行,一套程序下來,要三到七天。”

海關,作為“國門鑰匙”與對外交往的窗口,向來都引領改革開放的先河。

張侃回憶說,正因為“三到七天”的速度無法滿足新中國建設發展的需要,青島海關率先推動改革:實行先查驗放行再征稅的方法,大大縮短貨物進出港時間。

海關始終是改革的排頭兵。2005年10月,海關總署試點推行區域通關改革,規范和簡化轉關監管,實行跨關區“屬地申報、口岸驗放”。

2012年起,海關全系統又開始推行“無紙化改革”,這不僅省去打印申報材料的人力、物力,還改變企業向海關申報的模式,大幅縮短通關時間。

“現在,在公司點擊一下鼠標,OK,申報完成。”坐在單位的辦公椅前,矯鵬濤深感“無紙化改革”之益:申報數據均經過計算機自動審核,正常貨物通關也就幾秒鐘的事,需要查驗的單子也是“雙隨機”選定。

“海關的信息化系統是一面鏡子,折射出海關科技現代化的發展和海關全面深化改革的歷程。”青島海關關員張勇曾參與過信息系統設計。

正值全球貿易保護主義抬頭,中國及時發出“一帶一路”合作倡議。2015年3月30日,海關總署決定由青島海關牽頭,啟動“絲綢之路經濟帶海關區域通關一體化”改革。

時任青島海關關長臧玉健介紹,通關一體化就是要使“十關如一關”。其中,最重要的就是統一。無論是統一的通關中心,還是統一的申報、審單、作業平臺,都意味著要打破地域限制和關區界線,形成“多地通關,如同一關”的通關格局。

走進青島海關黃島報關大廳中,只有幾名關員正在計算機前忙碌,柜臺前再也不見熙熙攘攘的企業報關業務員,“現在大多數業務都可以網上辦理。”

“守門員、前鋒、服務員”

早在1984年就已退休的張侃老人,自然沒有體驗到網上辦公的便利,他的一生幾乎奔波于辦公室、貨場與碼頭之間,盡管略比足球場大些。

“80年代,海關從守門員走到了前鋒位置。”趙宏坤說。

改革開放之初,很多企業管理層并不了解開放政策,對外貿易發展緩慢。趙宏坤時常陪同海關領導走訪基層生產一線,向政府官員、地方企業講解關稅優惠政策,算“經濟賬”,鼓勵開展海外貿易。

直到1992年11月,青島保稅區經國務院批準成立,當時被稱為是“中國大陸對外開放最大、運作最靈活、政策最優惠”的境內關外。在保稅區內,運入的貨物享有“免證、免稅、保稅”的政策。

“那場大雨是保稅區海關事業風調雨順的大吉兆。”曾在保稅區海關籌備處工作半年多的姚玲玲回憶,1997年7月18日,保稅區海關正式成立儀式剛結束,人員散盡,一場突如其來的大雨傾盆而下。

這時,關區內的政府和企業已嘗到對外貿易的甜頭,再也不用海關關員“走街串戶,苦口婆心”。于是,海關角色再次易位。

“它必須得回到守門員的位置。”趙宏坤說。20世紀90年代,汽車、香煙和電器等走私頗為猖獗。1999年,青島海關決定成立緝私局。

形勢倒逼著緝私局必須立刻步入正軌。那一年,擁有法學教育背景的趙宏坤從海關政策研究室調到緝私局工作。

“從灰色、金色到紅色,在延續傳統榷關色彩的同時,海關又在改革浪潮中堅守國門,并將世界性特征引入中國,以適應不同的時代。”劉逸忱說,海關的職能不斷進行調整著。

黨的十八大以來,中央大力推行“簡政放權、放管結合、優化服務”改革。青島海關積極落實“放管服”的要求,為創新創業營造“審批少、效率高、服務優”的良好環境之外,還做好“服務員”:充分利用大數據進行風險分析,并積極為企業進行知識產權保護等。

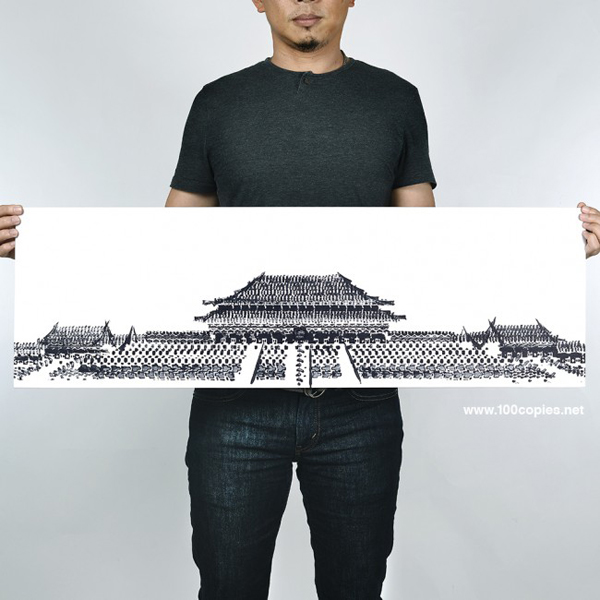

如今,德國殖民者在青島修建的海關大樓已成為供市民參觀的博物館,但昔日積貧積弱的中國卻迎來黃金時代,發展成為世界第二大經濟體。

德國殖民者在青島修建的海關大樓已成為博物館,昔日積貧積弱的中國卻成為世界第二大經濟體。圖為對外開放的青島海關博物館。(視覺中國/圖)

轉自:橡膠技術網,橡膠行業門戶網站!

- 歐盟委員會對進口自我國乘用車及輕卡輪胎啟動反傾銷調查2025-05-22 02:05:48

- 中柬(南寧)橡膠生產基地揭牌2025-05-09 12:05:35

- 泰國將與中國協商橡膠0關稅2025-05-07 01:05:58

- 泰國宣布推遲開割1個月 橡膠供應量料減少20萬噸2025-05-07 01:05:43

- 七位優秀橡膠人,榮獲全國勞動模范稱號!2025-04-29 02:04:10

- 張立群院士榮獲國際合成橡膠生產者協會2025年度技術獎2025-04-22 02:04:27

- 2025年第十七屆橡膠技術交流會將在三門舉辦(6月10-12日) 歡迎報2025-04-16 02:04:18