海南農墾建墾60周年報道

(記者 紀燕玲)“中國的每株橡膠都包了草防寒,每株樹用繩子綁在樁上防風嗎?”當中國宣布世界橡膠界公認在北半球只適宜在北緯17°以南生長的巴西三葉橡膠樹在我國大面積北移種植成功后,不少來到海南島的外國人第一個要求便是去看海南的橡膠樹咋長的。

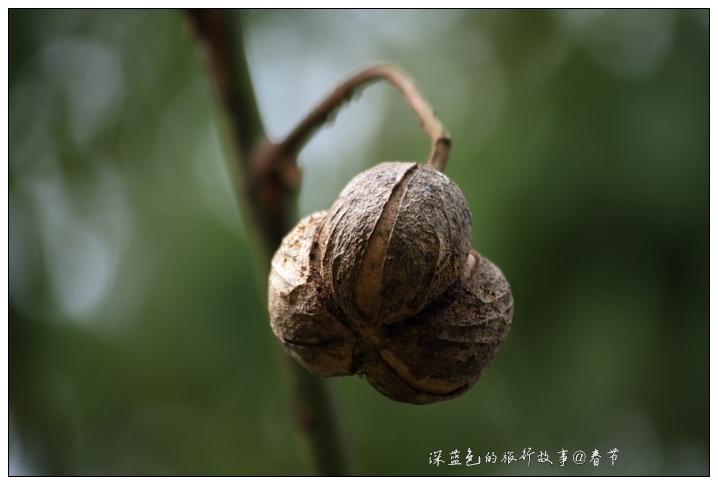

其中的奧秘,關鍵在于種子!13日,本報海南農墾建墾60周年報道進入以“突破禁區”為主題的系列報道。鐘南、徐廣澤等橡膠科技工作者,在海南培育出適合在北緯17°以北生長的抗風、抗旱、高產橡膠品種,為我國天然橡膠事業奠定了堅實的基礎。

1882年10月16日,中華人民共和國農牧漁業部農墾局舉行特別記者招待會。農墾局局長趙凡在會上宣布:“被世界橡膠界公認為在北半球只適宜在北緯17度線以南生長的巴西三葉橡膠樹,已經在我國大面積北移種植成功,最高緯度到達北緯24度。這是世界橡膠種植史上的奇跡。

中國植膠從內地轉到海南

1952年7月,華南墾殖局確定“先大陸后海南,先平原后丘陵,先機器后人力”的橡膠發展方針,雖有違橡膠樹的生長習性和橡膠樹對生態環境的要求,不符橡膠樹宜林選擇的條件,但從當時的國防需要,從快速發展需要等,盡管有不同意見也只有朝這個方向發展。

1952年和1953年種植的橡膠樹,由于臺風、寒流和管理不善等原因,死去的很多。中央及時總結教訓,對橡膠發展進行調整。

1953年6月13日,華南墾殖第四次行政會議決定:“收縮橡膠種植計劃,并把發展橡膠的重點轉移到海南”,提出了“依山靠林、以林保膠”的科學墾殖方法。

從此,我國天然橡膠步入理性發展的路子。

“海墾一號”之父鐘南

“海墾一號”,中國首個抗風橡膠品種,它的誕生與一名叫鐘南的人緊密地聯系在一起。

鐘南是一名馬來西亞歸難僑。1951年,他帶著四五十名難僑回到祖國。當年的8月,海南東部的橡膠樹受到臺風的嚴重摧殘。

同年,在葉劍英主持的“橡膠研究座談會”上,關于橡膠的科研正式提到議事日程上來。鐘南指出現有的橡膠品種落后,對自然條件的適應性差,產量低,必須培育出適合海南地理、氣候條件的橡膠品系。

葉帥鼓勵鐘南在這方面要為祖國做出貢獻。從此,海南的膠園,經常出現這么一個身影,在繁雜的橡膠樹中尋找強大的母樹。

文昌錦興膠園的10號膠樹引起了鐘南的關注。這棵樹長得比別的樹快,出的膠水比別的樹多。選種后種植了400株,經六年適應性比較培育管理,期間經歷一次大強度寒流、三次強臺風襲擊的考驗,其中一次12級以上的強臺風過后,高比較區無一株斷桿,僅傾斜一株。

這個抗風高產的無性新品系,經層層上報后被命名為“海墾一號”。九年之后被確定為重風害區的推廣品種。其抗風力遠高于從國外引種的無性系,產量也高于國外引進的無性高產品系“PR107”,并獲農墾部科技成果一等獎。

后人尊稱將鐘南為“海墾一號”之父。

育種元勛徐廣澤

“海墾一號”的成功得到了另一個人的理論指導,這個人叫徐廣澤。徐廣澤,新中國第一位選育良種專家。1946年,他懷著振興祖國的夢想,放棄富足的生活,從馬來西亞只身回國,在中山大學從事教學工作。

1950年,看到祖國嚴重缺少天然橡膠,他毅然辭去中山大學講師的職務,響應號召參加廣州軍管會組織的海南橡膠考察團。1951年,他再次帶領5名學生鉆進海南島老膠樹林,精心選擇900株高產母樹,用芽接法培育自己的優良品種。

為加速實現橡膠良種化,徐廣澤積極引進國外優良品種,并用“一代多次”增殖法,代替“一代一代”繁育法,從而使橡膠繁育速度加快3倍。在他的組織、指導下,海南墾區首先育成了抗風、耐寒、高產的優良品種“海墾1號”,為我國突破國際傳統禁區,在北緯17度以北大面積種植天然橡膠,創造了有利條件。

1984年8月,在法國召開的國際橡膠采膠生理及育種學術討論會上,徐廣澤身著中山裝,向來自十多個國家的五十多名專家宣讀橡膠育種論文,講述中國橡膠事業突破禁區之路。

作者:紀燕玲

轉自:橡膠技術網,橡膠行業門戶網站!

- 橡膠拓荒者,一片丹心耀南疆2021-11-16 12:11:25

- 數萬湖南兒女支邊云南:以湖湘精神澆種中國橡膠2021-10-27 03:10:33

- [天膠往事]上海(二)2021-09-23 10:09:22

- [天膠往事]海南(二)2021-09-13 07:09:10

- 姚鈿浩:我們當年入深山墾荒種橡膠 開路建房全得自己來2021-07-05 10:07:33

- 中國橡膠工業重地之山東(一)2021-07-01 10:07:29

- 特林老兵回憶新中國如何跳出天然橡膠圍堵圈2021-06-17 03:06:34