中國橡膠的紅色記憶

現代生活離不開橡膠,從腳上的一雙膠鞋,到一根導體線,到小得肉眼看不見和大到無法想象的衛星、戰略裝備等,都離不開橡膠。然而有誰知道,中國曾經是橡膠空白的國度,西方野心家千方百計對中國實行橡膠封鎖,一些東南亞國家在美、英兩國控制下,還訂出了針對橡膠的苛嚴“封關”法律。如果沒有橡膠,中國將會怎樣?

為沖破西方的橡膠封鎖,上世紀50年代末,中央秘密下達命令:從湖南省調集五萬名青壯年向云南原始森林挺進。從此,一場轟轟烈烈的大遷徙在湖南到云南之間開啟,一場史無前例、艱苦卓絕、戰天斗地、可歌可泣的橡膠種植戰役在云南展開……

祖國的召喚

現代人離不開橡膠,從腳上的一雙膠鞋,到一根導體線,到小得肉眼看不見和大到無法想象的衛星、戰略裝備等。在人類文明的社會里,無論你處在地球的哪一方,站在世界的哪個角度;無論你是黃種人、白種人還是黑種人,只要你睜開眼睛,都會有橡膠。

從18世紀中葉的工業革命到現在,已有七萬多種橡膠產品進入人類生活和科學領域。在各個國家需要橡膠,橡膠成為人類不可缺少的物資的時候,《大英百科全書》第10版卻這樣記載:橡膠樹僅僅生長在界線分明的熱帶地區大約赤道南或北10度以內。南緯10度至北緯17度以外的地區為種植橡膠的禁區。如果這個結論成立,整個東方沒有一寸土地可以生長橡膠樹。而中國,不說云南,即使是在最南端的海南島,也處于北緯17度線以北。

應該說,橡膠的種植是人類共同的資源。但當年,西方野心家一邊說中國不能生產橡膠,一邊列出了封鎖中國橡膠的名單。他們還宣布,一顆橡膠種也不流到中國,要讓中國從此與橡膠遠離,要讓中國看得見卻摸不到,讓中國人世世代代做著橡膠美夢。一些東南亞國家在美、英兩國控制下,訂出了針對橡膠的苛嚴“封關”法律,莫說偷運成品橡膠,就是把一顆膠果、一截橡膠芽條帶往中國,當事者都要遭受監禁、殺頭。當年南斯摩洛號運載的3745噸橡膠成了中國從境外獲得的最后一批橡膠。

1951年5月,時任中華人民共和國政務院第一副總理的陳云在一次講話中明確指出:“橡膠是戰略物資,從朝鮮戰爭以來就不能進口了。海南島可以種橡膠,但是數量極少,中國別的地方也有宜于種橡膠的,產量雖然不像海南島那樣高,但比沒有強。我們是非常需要橡膠的。今后要盡可能多種。”同年7月,中央交給著名植物學家蔡希陶教授一項艱巨任務:為祖國尋找適宜栽種橡膠樹的地方。蔡希陶教授和劉佑堂等專家組成一支野生橡膠考察隊進入云南。他們跋山涉水,不負重托,終于發現了西雙版納這塊植膠寶地。

陳云同志高興地說:“蔡希陶教授實地考察給了我們證據,建設的迫切也逼著我們要向禁區挑戰。我們要在橡膠禁區種出中國的爭氣膠。橡膠事業又是一項國際事業,必須馬上動手,時間不容許我們慢吞吞地干。”

有人把云南急需人的情況向毛主席匯報,毛主席略加思索,果斷地說:“我們家鄉人多,可以調一些去開發邊疆。”

就是毛主席這句話,中央秘密下達命令:調集五萬名青壯年奔赴云南,去完成一項關乎國計民生的特殊任務。湖南省委把調集五萬名青壯年任務分配給醴陵、祁東、祁陽三縣。1959年10月15日到12月20日的短短65天,一場史無前例、轟轟烈烈的遷徙就從湖南醴陵、祁東、祁陽三縣開始。

祖國的召喚來得那么快,祖國的需要來得那么急迫。俗話說,破家值萬貫,即使萬貫家產,和國家需要橡膠比又算得了什么?他們什么財產都不處理,毅然舍去一切。他們當中有不少人在湖南擔任縣長、公社黨委書記、教師和醫生,有的中學還沒畢業。他們領著政府發給支邊人員的一套衣服、一頂蚊帳、一床被子、一雙解放鞋、一雙襪子、一把鋤頭;挑著箱子、搖籃、坐椅;帶著犁耙、風車、籮筐等簡單得不能再簡單的行囊,義無反顧地奔向云南。

一夜醒來,房門轉了方向

如果說云南的西雙版納美如孔雀,那么橄欖壩傣鄉就是孔雀開屏的地方。橄欖壩地處瀾滄江與緬甸接壤低丘地的西雙版納傣族自治州景洪市勐罕鎮。橄欖壩農場就在橄欖壩境內。為采訪當年湖南祁東縣帶隊干部、橄欖壩農場退休干部汪緒厚,我走進橄欖壩農場。

汪緒厚老人圓臉,腰背溜直,目光炯炯,臉上看不到八十歲老人應有的皺褶。

汪老告訴我,橄欖壩是傣語“戛啷壩”的諧音,“戛啷”是“害怕”的意思。據說侵略者曾經入侵橄欖壩,傣族婦女躲進深山老林,故此,橄欖壩成為人們害怕的壩子。他還告訴我,現在看到的這個漂亮集鎮,當年是“若到橄欖壩,先把老婆嫁。漢人進壩,十有八九中瘴氣、打擺子,活人進去,死人出來”。是轉業軍人和湖南人到這里建立農場,用鋤頭,一鋤鋤開墾出這個漂亮小鎮。

汪緒厚老人的述說,把我帶入1960年那個秋天。

1960年金秋,祁東縣以譚先桃為營長,汪緒厚等五人組成領導成員,率湖南祁東1600多人去云南支邊。他們乘火車、汽車,歷經20多天到達橄欖壩,又開始步行去一隊,在莽莽森林不見日的原始森林貓腰弓背行走到太陽快落山時,才發現密林間有兩幢茅草房。領隊干部指著兩幢茅草房說,到了,一隊到了。大家傻了,幾乎是下意識地往外跑。帶隊干部輕輕一句:你們知道怎么跑嗎?大家又面面相覷,呆呆地站在行李邊。

有人問:都說云南好地方,頭頂香蕉,腳踩菠蘿,摔倒還抓把花生。稻谷種在山上,辣椒搭梯子摘。可是香蕉在哪里?菠蘿在哪里?花生在哪里?稻谷在哪里?辣椒在哪里?

“都在我們的手里,只能靠我們自己了。”汪緒厚站起來:“來之前我也想過,云南真像說得那么好,還叫我們去干什么?既然是支邊,工作一定很艱苦。我們不要怕艱苦。”這時,汪緒厚突然想起了電影里的一句話:“牛奶會有的,面包會有的。”

“大家一路辛苦了,先休整三天。”帶隊干部從牛車上拿起一面五星紅旗插在屋前頭,說:“看,紅旗飄揚,代表我們一隊成立了!”

男人望著五星紅旗,拖著癱軟的身子回房,十七八歲的女青年望著沒門窗的房不肯進屋。汪緒厚好不容易把她們勸進房,有個兩口子帶小孩睡的床垮了,夫妻雙雙落地,大人鬧小孩哭,室內無電無燈漆黑一團。

茂密的森林藤蔓如網,密不可分地把太陽遮沒。天剛才還是亮的,轉眼就黑了。大家抬頭瞭望,只見稀稀拉拉的星光從屋頂灑下來。這時,有人說出一首順口溜:住的是茅草房,睡的是竹笆床,月光星星當頭照,夜吹寒風透骨涼。還有人把竹笆床說成:“鋼絲床,真涼爽,睡覺翻身吱吱響,夫妻說話莫隱藏。”

整個山坡似乎安靜下來。半夜,有人起來開門,開門的動靜使一根長竹連著的三間房都能聽見。

忽然,遠處響起“喝呼喝呼”的怪聲,這是在湖南不曾聽過的聲音,大家個個嚇得毛骨悚然。

汪緒厚想,是不是狼來了?是不是老虎來了?他準備出去看看,被他妻子拖住:“不能去,這不是狼聲,也不是老虎。是象的叫聲啊!象踩死人是不費吹灰之力啊!”

喝呼聲摻著小孩的哭聲,此起彼落。一陣大風刮起,把整個聲音埋沒了,留給人們一個不眠之夜,一個膽戰心驚的夜晚。

汪緒厚沒有一點睡意,坐起來點燃了一支煙。

霧氣彌漫,晨曦升起的時候,汪緒厚起床迎接新的一天時,發現房的大門轉了個方向。怪了,他沿著房子前前后后看,終于明白,這是風的功勞。大風吹得石頭跑,一不小心房子倒。現在房子沒倒可轉了個方向。他走到芭蕉搭的住所,發現他們的被子蒙了一層露珠。

汪緒厚說:“你們趕快起床,先把被子晾一晾。”

他們沒有晾被子,索性把被子用一根繩子捆起。

汪緒厚說:“你們這是?”

“我們回家。我們要離開這個不是人待的地方。”

一群人背著行李陸續站在他身后。

汪緒厚說:“既然來支援邊疆建設,肯定要吃苦的。你們也看到了,農場才建立不久,我們怎么可能過上前人栽樹后人乘涼的日子呢?轉業軍人在這里艱苦創業五年了,我們為什么不能呢?我們是毛主席家鄉的人,不能給毛主席丟臉啊!”

也許這句話觸到了湖南人的心底。冷靜下來的湖南人想,我們是毛主席家鄉的人,絕對不能給毛主席丟臉。也是這句話,人心很快安定下來。

吃在山、住在山,

不完成任務不下山

1960年,國家農墾部頒發三大題詞:大力開荒;大量定植;大干三五年,把我國建成橡膠大國。云南農墾系統種橡膠的農場及生產隊把三大題詞掛到會議室,作為奮斗目標。

要想盡快把蠻荒之地變成橡膠園,首要任務就是大力開荒。這是我采訪橄欖壩農場退休干部賀熙仕對我說的第一句話。

賀熙仕,一米八的個子,國字臉型,身體很硬朗,一點也看不出是70多歲的人。如果不是聽他說湖南話,我還以為他是北方人。

1960年,云南各農場開始總動員,突擊開荒挖梯田。墻上到處可見“大干紅五月”,“開荒一百畝迎國慶”等標語。橄欖壩農場為了加快開荒進度,農場場長劉殿富提出大會戰,大干一個月不下山,完成梯田5000畝。大會戰是吃在山上,住在山上,民兵訓練在山上,托兒所在山上。

托兒所就在山上一塊平地上,鋪墊幾塊芭蕉葉,娃娃放在上面由一個婦女看守,便于開荒的婦女休息時喂奶。

大戰前,橄欖壩農場職工個個像士兵一樣在誓師大會上寫挑戰書、決心書,個個胸脯拍得當當響。橄欖壩農場各生產隊派精兵強將去山坡安營扎寨,派炊事員把鹽巴、鐵鍋背上山坡。山上男男女女砍竹搭棚架,砍芭蕉蓋棚頂。一個生產隊建一排工棚。晚上職工就在工棚磨鋤頭、砍刀,準備第二天戰斗。

翌日一早,天還是一片漆黑,哨子吹響,人們摸黑起床,到炊事員棚里端早餐,點著煤油燈就著韭菜湯、空心菜吃早飯,天蒙蒙亮準備上山。云南是熱帶雨林,每年有一個旱季兩個雨季。

雨季五個多月,有時半個月不見太陽。泥深路爛,成了開荒最困難的季節。男男女女提著鋤頭砍刀,穿戴雨帽雨衣上山,收工回家滿身泥水,進屋放下工具就洗澡。旱季是半年無雨,上午大霧茫茫,山上灌木叢布滿露水,邊走邊打露水,等到勞動地點,衣服打個透濕。中午吃飯脫下曬一曬,下午穿上。

旱季是開荒的最好季節,男人上身光著膀子,下身穿條牛頭短褲,腰間系條長毛巾。女人就比較講究了,上身卻留件花襯衣,下身是寬腿黑褲。山上出現了剪著齊耳短發的是漂亮的大嫂,拖著一根又長又粗辮子的是姑娘。男男女女在山上分成若干個工地成“一”字形擺開,像是戰前挖戰壕的士兵,分散山上。

開荒首先是砍笆,山上全是蒼松大樹和駝背蓬竹。大樹幾個人牽手圍不住、樹齡有幾百年;駝背蓬竹枝枝相連、藤蔓纏繞,大的有一兩畝面積,小蓬竹也有房子大,砍倒特別困難。如果砍刀不快力不猛,看似軟綿綿的竹枝就會把刀彈回來,刀印子都不留一個。砍竹子三天砍壞一把砍刀。剛開始砍,不是打了嘴巴就是被竹子劃破肚皮。

山上,男男女女挖的挖,砍的砍,氣氛嚴肅,只聽鋤頭起落的噼啪聲中,一塊塊土地在他們的腳下延伸。只看到姑娘們辮梢上花手巾系的蝴蝶結在她們腰部一扭一扭,就像蝴蝶在飛,成了每天特有的風景。

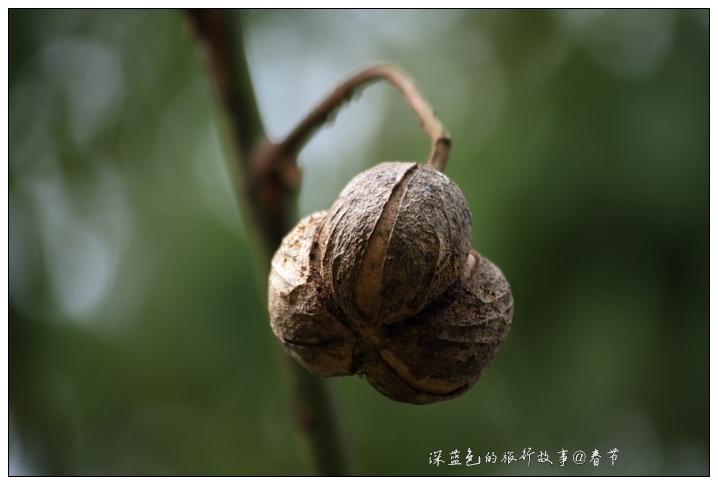

一粒膠籽,一兩黃金

“一粒膠籽,一兩黃金。”成為新中國橡膠發展歷史上的一句經典臺詞。

農場老鄉告訴我,最早要弄到膠籽比弄到黃金還難。最早種橡膠的海南島,當初為了解決膠籽來源,中央考慮過動用多種渠道,曾秘密派人試圖通過某種關系,到東南亞的一些國家高價收購膠籽。可是,面對光燦燦的金條,沒有一個膠園主敢冒殺頭的風險賣給中國人一粒膠籽。中國只能靠自己了,靠從海南島那些有限的老膠園里一粒一粒地撿拾落到地面的種子。而當年云南地上沒有一粒種子可拾起,只有經過千辛萬苦引種。

當時,云南林墾局對下轄工作站的方針是:通過各種途徑,不惜一切代價從國外引進橡膠種。

經過一番努力,1953年,云南的橡膠種子再不用從國外引進,中國的第一橡膠基地海南島可以供應種子。1956年,云南各橡膠農場建場后,從海南島運進橡膠種子8.16噸,育苗124.86萬株,成為云南墾區生產性種植的第一批膠苗。

1961年至1962年,湖南支邊人和農場職工開荒橡膠林近15萬畝。開了這么多林地,他們終于等來了從海南島調動的20多萬公斤種子。

漸漸,膠苗在農場職工的精心培植下長出樹根和嫩綠的葉子,農墾人看到了希望。但正當膠苗茁壯成長,長成碗口粗、六七米高的時候,一個誰都沒想到的命令下達了:砍掉實生樹,改栽芽接樹。

這個命令如五雷轟頂,在云南農墾各個種橡膠的農場炸響。

這命令是云南省農墾總局江洪洲局長為了改造實生樹為高產樹,決定通過芽接進行大田改造。

湖南支邊人和農場職工想不通,這碗口粗,六七米高的橡膠砍了只能當柴燒,江老頭是不是瘋了?砍樹那天,農場所有職工抱著橡膠樹哭。

要砍掉自己一把汗水,一把淚水栽種長大的橡膠樹,誰能不為之痛心,誰能不為之落淚。然而,這是云南農墾一次科學的革命性的戰略決策。

技術員告訴大家,云南墾區栽種的橡膠都是產量很低的實生樹。芽接樹按現在的名詞就是克隆,就是用克隆技術從國外、從海南島引進了將近600個品系,就用這600個品系大量建立系比區。通過大面積種植以后,選出了四個品系,這四個品系推廣以后產量就大幅度提高。現在生產單株達到5至6公斤,比原來提高5至6倍。1963年,省農墾局局長江洪洲同志走訪華南熱帶作物研究所,了解到海南大面積栽種的已經是無性系高產品系。他在專家的傳授下,回到云南便決定從海南引進高產品系。通過芽接,對實生樹苗進行改造,包括原來栽種的橡膠樹,也全部進行芽接改造。

云南要推廣大田改造,云南的優良品系芽條又必須從海南調運。1963年云南省農墾局采取重大措施,省農墾局組織20多人,經過近三個月的時間,深入到海南20多個農場及3個育種站苗圃采集芽條,從海南大量調運國外高產品系芽條,空運芽條123架次,4920箱,共22萬多米芽條直接用于芽接定植。

橡膠史上的這場綠色革命極為繁瑣,對于剛剛成立不久,各方面都面臨困難的農場更是艱巨無比,但又必須全力以赴。壓力就是動力。為了盡快種出“速生高產”的“爭氣膠”,他們在植株30厘米處芽接,待芽片成活后,鋸斷芽接位20厘米以上的株稈,讓嫁接上的芽片抽芽成長,挖苗上山定植。

人們都說湖南人是犟驢子,那得看是什么事。湖南人崇尚知識,尊重科學,同樣也聞名遐邇。只要道理講得通,他們會比誰都站得高看得遠。他們認準芽接樹是使橡膠高產的科學道理后,湖南人與農場職工一道,毫不猶豫地落實云南農墾的決策,學習新知識,掌握新技術。

膠乳的滴答聲如跳動的心臟

李功卿當年從湖南來云南支邊只有20多歲。他在西雙版納勐醒二分場三隊當了幾個月生產組長就提升為黨支部副書記、生產隊長、三分場場長,在生產第一線一干就是24年。

老人告訴我:“1967年的一天,是勐醒農場二分場三隊一個值得紀念的日子。”

這一天,湖南支邊人來到云南八年后,終于宣布可以收割膠乳了。

當時,李功卿把全隊職工召集到隊部地坪。人頭攢動,熱氣騰騰。

李功卿站在地坪臺階上宣布一個特殊決定:“經過黨支部認真研究,決定在你們中間選出五名年輕的、工作表現好的、經過認真培訓的、技術分達到95分以上的割膠工。”

農場職工就在想啊,有沒有自己的名字。職工們在開割之前都參加了膠工培訓班,通過了嚴格考試。

當我問李功卿老人考什么內容時,他告訴我,考你技術怎么樣,刀法怎么樣,做事的時候是不是心無雜念。

我說:“割膠還要心無雜念嗎?”

李功卿說:“當然了,你想別的事就容易割壞啊,傷到樹皮就留下一個大疤。人家一棵樹割兩次,你就只能割一次啊。每個合格膠工的成績必須達到95分以上,這樣才能上山割膠。”

我知道,在湖南,一年種兩季水稻,當年沒看到豐收,明年可以再來。可這膠樹一次就是八年呀!這是一條多么漫長的路啊!沒弄好要等下個八年。

那天臺下的人都盯著他們的李隊長。

李功卿捏著名單的手有點激動有點緊張,畢竟八年了。在與我的談話中,李功卿講到潘樹群。

潘樹群在農場膠工培訓時經常自己加班練,別人休息了,他不休息。他技術考試100分。

當潘樹群聽到李隊長念到他名字時,高興得跳起來,“哎呀,有我咧!我可以割膠了!”

他趕快回家準備簍子,磨刀去了。

另外宣布的四名割膠工說,我們自己栽種的橡膠,自己割膠,好光榮的事啦!

老人告訴我,沒有聽到自己名字的人,有的當場就哭了,我就開導職工們,這是硬性指標,沒辦法的。如果割得不好,傷樹多,產量低啊,你們繼續努力吧!

這一天,他宣布的五位膠工成了隊里最快樂的人。

凌晨兩點,五位膠工穿好割膠衣,肩挑膠桶,頭戴膠燈向膠林走去。那晚割膠工雖然只有五位,上山的卻是全體職工。

在夜幕下的膠林,人們把白色的膠杯放在樹干的膠架上,膠燈穿過膠樹就像幕布上綴滿了星光。膠工手握膠刀,彎腰30度,繞著膠樹均勻平滑地推動,膠線流出的乳汁就像掛在天邊的月牙兒,沿著月牙形的刀痕淙淙流出,滴入膠盅。

出膠了!

出膠了!!

出膠了!!!

第一個報捷的人那么急切,聲音傳達的驚喜,透著滄桑,聲音卻一聲比一聲大。他想讓整個世界都知道。而此時,那些剛毅的、倔強的漢子抱頭痛哭起來。這是湖南支邊人種在心里的八年橡膠終于流出膠,是多么激動人心的事啊!只有在這時,你才發現,能夠這樣地痛哭是多么幸福的一件事啊!只有在這時,你才發現,那膠乳的滴答聲多么像人們跳動的心臟啊!

涓涓流淌的乳膠,它向世界昭示,中國人在橡膠的種植禁區北緯23度線以北地區成功生產出了橡膠,中國不能種植橡膠的魔咒再一次被打破。

從此,每天深夜,云南農墾有幾十萬把膠刀的割膠聲在膠林里回響。每當萬籟俱寂,人們進入夢鄉的時候,膠工開始上山,膠林中閃爍的燈光、吊床、膠桶,橡膠園里開始了勞動的喧囂。他們不再是日出而作、日落而歸,而是日落而作、日出而歸。青春雖然過早離開了他們的臉龐,健壯的身體也因此染上了各種疾病,但在他們心里,卻永遠矗立著一座永遠攀登不完的高峰。那就是他們提出的年創4噸、6噸、8噸、10噸、12噸干膠的口號,這口號在瀾滄江畔回響。

結束采訪時,我在思索一個問題,如果沒有自主的橡膠產業,沒有生產橡膠的遼闊腹地,我們無法想象中國將面臨怎樣的困境。在國際上,橡膠是國家實力較量的籌碼,當年黨和國家高瞻遠矚的英明決策,農墾人的浴血奮戰,流出了傲然世界的膠乳。誰也不要忘記這些平凡的農墾人創造了一頁不平凡的歷史,一頁與共和國共同的歷史。

(選編自《北京文學·精彩閱讀》2012年第9期)

轉自:橡膠技術網,橡膠行業門戶網站!

- 橡膠拓荒者,一片丹心耀南疆2021-11-16 12:11:25

- 數萬湖南兒女支邊云南:以湖湘精神澆種中國橡膠2021-10-27 03:10:33

- [天膠往事]上海(二)2021-09-23 10:09:22

- [天膠往事]海南(二)2021-09-13 07:09:10

- 姚鈿浩:我們當年入深山墾荒種橡膠 開路建房全得自己來2021-07-05 10:07:33

- 中國橡膠工業重地之山東(一)2021-07-01 10:07:29

- 特林老兵回憶新中國如何跳出天然橡膠圍堵圈2021-06-17 03:06:34