從天然橡膠到人造橡膠

發(fā)布時(shí)間:2015-01-13 16:30:58 人瀏覽

來(lái)源: 橡膠技術(shù)網(wǎng)

【橡膠技術(shù)網(wǎng) - 橡膠歷史】

從天然橡膠到人造橡膠

橡膠是大自然賞賜給人類的一種奇妙的物質(zhì)。雖然橡膠沒(méi)有鋼鐵堅(jiān)硬,不如木材輕巧,但它能伸縮自如,任憑碰撞、打擊和折磨,都能依然故我,不改原貌。不僅如此,橡膠還具有耐磨、抗腐蝕、不透水、不導(dǎo)電等特性。今天,橡膠已成為人們生活中不可缺少的“伙伴”。從雨衣到膠鞋,從電線包皮到自行車車胎,從汽車到飛機(jī),從火箭到飛船等等,都離不開橡膠。當(dāng)你乘坐裝有橡膠輪胎的公共汽車外出旅游時(shí),會(huì)感到十分平穩(wěn)而舒適。

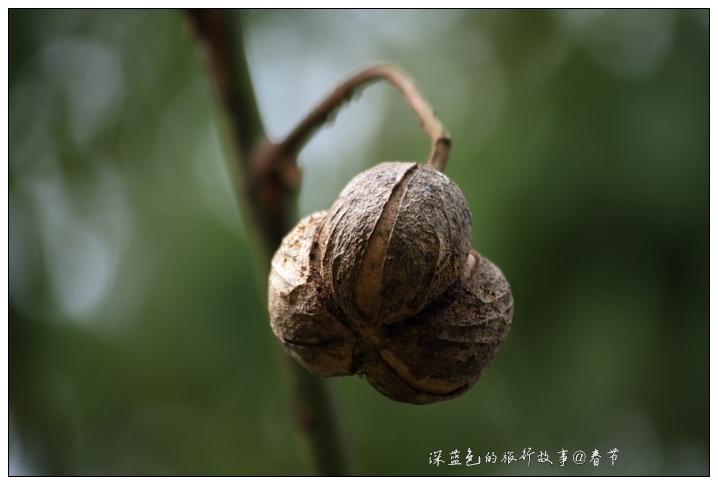

天然橡膠是原產(chǎn)于熱帶地區(qū)的一種喬木——橡膠樹的產(chǎn)物。當(dāng)割開橡膠樹干,便有牛奶似的膠液從樹皮里流出,然后使它凝固,再經(jīng)過(guò)一系列工序,就成為半透明的橡膠塊。

據(jù)報(bào)道,世界上最早應(yīng)用天然橡膠的是古代美洲的印第安人。他們常用當(dāng)?shù)叵鹉z樹產(chǎn)出的膠汁制作雨衣、瓶罐及玩具之類的東西。1642年,哥倫布率領(lǐng)船隊(duì)橫渡大西洋,想尋找通向中國(guó)和印度的海路,不料由于航行的錯(cuò)誤而跑到了美洲。就在這次聞名世界的航行中,他把印第安人制作的橡膠用具和玩的橡膠球帶回了歐洲,使歐洲人第一次見(jiàn)到了橡膠。

大約一個(gè)世紀(jì)以前,隨著西方國(guó)家工業(yè)化步伐的加快,天然橡膠的品種和數(shù)量已遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足人們的需要。于是,科學(xué)家開始考慮人造橡膠的問(wèn)題了。

人工合成橡膠的關(guān)鍵首先是了解它的化學(xué)組成,弄清其分子構(gòu)造,否則人工合成時(shí)將無(wú)從下手。最早在這方面作出貢獻(xiàn)的是英國(guó)化學(xué)家法拉第等人。1826年,他們通過(guò)分析得知,天然橡膠成分與異戊二烯(每個(gè)分子中含有5個(gè)碳原子和8個(gè)氫原子的一種無(wú)色帶刺激氣味的液體)有某種聯(lián)系。后來(lái),又經(jīng)過(guò)許多化學(xué)家的研究,才徹底弄清了橡膠的結(jié)構(gòu)和組成。

原來(lái),橡膠、纖維和塑料同屬一個(gè)“大家族”,都是高分子化合物。如果把天然橡膠分子比作一條長(zhǎng)長(zhǎng)的鎖鏈,那么異戊二烯分子就是鎖鏈上的一個(gè)個(gè)環(huán)節(jié)。據(jù)分析,一個(gè)天然橡膠分子大約包含了一萬(wàn)個(gè)左右的異戊二烯單體。

橡膠的特點(diǎn)是它的每個(gè)分子呈蜷曲狀,而且互相糾纏在一起,好像一個(gè)亂七八糟的毛線球。當(dāng)你用力拉它時(shí),分子就伸開,一松手,分子又蜷縮成原來(lái)的樣子。因此,橡膠具有奇特的彈性。

弄清橡膠分子的組成,是打開合成橡膠大門的一把鑰匙。但是,要真正進(jìn)入這扇大門還必須取得使一個(gè)個(gè)小分子聚合在一起發(fā)生聚合反應(yīng)這把鑰匙。

進(jìn)入本世紀(jì)以來(lái),科學(xué)家先后合成了氯丁橡膠、聚硫橡膠、丁苯橡膠、丁腈橡膠、硅橡膠等一系列具有奇異功能的新產(chǎn)品。這些新產(chǎn)品各具特點(diǎn),有的耐磨,有的不怕油浸,有的不畏高溫、嚴(yán)寒。這些優(yōu)異的品質(zhì),使天然橡膠也不得不甘敗下風(fēng)。

還有一種液體硅橡膠叫做室溫固化硅橡膠。這種橡膠通常存放在塑料管中可以保存一兩年而不固化,一旦從塑料管中擠出,見(jiàn)到空氣就會(huì)很快固化。這是一種新型機(jī)械密封材料。以前,摩托車、汽車、火車、輪船等的發(fā)動(dòng)機(jī)汽缸都是用橡皮墊圈密封。這種密封方式不僅容易出現(xiàn)漏油、漏氣現(xiàn)象,而且由于普通橡膠耐油、耐高溫性能差,用不了多久就會(huì)老化變壞,需進(jìn)行大修更換墊圈。而現(xiàn)在的室溫固化硅橡膠則可以克服上述缺點(diǎn)。它不僅使用方便,而且具有耐油、耐酸堿、耐高溫、抗老化的特點(diǎn),可以大大延長(zhǎng)設(shè)備的使用壽命。

人造橡膠已經(jīng)成為人類的朋友,是使汽車奔馳、飛機(jī)上天的有力“助手”,日常生活,工業(yè)和國(guó)防建設(shè)都離不開它。

哺育人類現(xiàn)代文明的乳汁--橡膠(Hevea brasiliensis(H.B.K.) Muell.-Arg)

橡膠,用白色的乳汁哺育了人類現(xiàn)代文明;橡膠,人類現(xiàn)代文明必不可少的能源;橡膠,人類現(xiàn)代文明至關(guān)重要的原料;橡膠,人類現(xiàn)代文明大廈的支柱;橡膠,人類現(xiàn)代文明的生命線;橡膠,現(xiàn)代人類須臾不可離開的最親密朋友。可以說(shuō),如果沒(méi)有橡膠,就沒(méi)有與現(xiàn)代人類生存息息相關(guān)的諸多興旺發(fā)達(dá)的行業(yè),如航天、航空、航海、交通、郵電、衛(wèi)生、軍事、生化、計(jì)算機(jī)等等;沒(méi)有橡膠,也就沒(méi)有人類現(xiàn)代文明。

橡膠具有多種良好的特殊性能,如:彈性、絕緣性、耐磨性、氣密性、柔韌性等等,因此用途極為廣泛。目前,世界上的橡膠制品已達(dá)7萬(wàn)多種,涉及到現(xiàn)代人類生活的方方面面,如:一輛載重汽車需要橡膠240公斤;一架噴氣式飛機(jī)需要橡膠600公斤;一輛輕型坦克需要橡膠800公斤;一艘3.5萬(wàn)噸的軍艦需要橡膠68噸等等。

目前,世界上每年需要天然橡膠600萬(wàn)噸,年產(chǎn)量也達(dá)到600萬(wàn)噸。但是,從人類發(fā)現(xiàn)天然橡膠,到人工研究開發(fā)橡膠,再到全世界,尤其是中國(guó)(主要是海南省和云南省的西雙版納)橡膠行業(yè)的興盛,卻是一個(gè)漫長(zhǎng)而艱難的過(guò)程:

1493年,偉大的西班牙探險(xiǎn)家哥倫布率隊(duì)初次踏上南美大陸。在這里,西班牙人看到印第安人小孩和青年在玩一種游戲,唱著歌互相拋擲一種小球,這種小球落地后能反彈得很高,如捏在手里則會(huì)感到有粘性,并有一股煙熏味。西班牙人還看到,印第安人把一些白色濃稠的液體涂在衣服上,雨天穿這種衣服不透雨;還把這種白色濃稠的液體涂抹在腳上,雨天水也不會(huì)弄濕腳。由此,西班牙人初步了解到了橡膠的彈性和防水性,但并沒(méi)有真正了解到橡膠的來(lái)源。

1693年,法國(guó)科學(xué)家拉康達(dá)到南美又看到土著人玩這種小球,科學(xué)家和軍人思維和眼光是不同的,追根尋底調(diào)查這種小球,才得知這種小球是砍一種印地安人稱為"橡膠"的樹而流出的濃稠液體缺制造的。

1736年,法國(guó)科學(xué)家康達(dá)敏從秘魯帶回有關(guān)橡膠樹的詳細(xì)資料,出版了《南美洲內(nèi)地旅行記略》,書中詳述了橡膠樹的產(chǎn)地、采集乳膠的方法和橡膠的利用情況,引起了人們的重視。

1763年,法國(guó)人麥加發(fā)明了能夠軟化橡膠的溶劑。

1770年,英國(guó)化學(xué)家普立斯特勒發(fā)現(xiàn)橡膠能擦去鉛筆字跡。

1823年,英人馬金托什,像印第安人一樣把白色濃稠的橡膠液體涂抹在布上,制成防雨布,并縫制了“馬金托什”防水斗蓬,這也可能就是世界上最早的雨衣吧。

1852年,美國(guó)化學(xué)家古特義在做試驗(yàn)時(shí),無(wú)意之中把盛橡膠和硫磺的罐子丟在爐火上,橡膠和硫磺受熱后流淌在一起,形成了塊狀膠皮,從而發(fā)明了橡膠硫化法。古特義的這一偶然行為,是橡膠制造業(yè)的一項(xiàng)重大發(fā)明,掃除了橡膠應(yīng)用上的一大障礙,使橡膠從此成為了一種正式的工業(yè)原料,從而也使與橡膠相關(guān)的許多行業(yè)蓬勃發(fā)展成為了可能。隨后,古特義又用硫化橡膠制成了世界上的第一雙橡膠防水鞋。

1876年,英國(guó)人魏克漢九死一生,從亞馬遜河熱帶叢林中采集7萬(wàn)粒橡膠種子,送到英國(guó)倫敦皇家邱植物園培育,然后將橡膠苗運(yùn)往新加坡、斯里蘭卡、馬來(lái)西亞、印度西亞等地種植并獲得成功。

1888年,英國(guó)人鄧祿變發(fā)明汽胎,1895年開始生產(chǎn)汽車,汽車工業(yè)的興起,更激起了對(duì)橡膠的巨大需求,膠價(jià)隨之猛漲。

1897年,新加坡植物園主任黃德勒發(fā)明橡膠樹連續(xù)割膠法,使橡膠產(chǎn)量大幅度提高。由此,野生的橡膠樹變成了一種大面積栽培的重要的經(jīng)濟(jì)作物。

1904年,中國(guó)云南德宏自治州土司刀印生(又名刀安仁)從新加坡購(gòu)買8000株橡膠苗,帶回國(guó)種植于北緯24度的云南省盈江縣新城鳳凰山,現(xiàn)僅存一株。

1906-1907年,海南瓊海愛(ài)國(guó)華僑何書麟從馬來(lái)西亞引進(jìn)4000粒橡膠種子,種植于會(huì)縣(現(xiàn)為瓊海市)和儋縣。

1915年,荷蘭人赫爾屯在印度尼西亞瓜哇茂物植物園發(fā)明橡膠芽接法,使優(yōu)良橡膠樹無(wú)性系可以大量繁殖推廣。

轉(zhuǎn)自:橡膠技術(shù)網(wǎng),橡膠行業(yè)門戶網(wǎng)站!

橡膠技術(shù)網(wǎng) www.www.jlxczjs.com!

>更多相關(guān)文章

- 橡膠拓荒者,一片丹心耀南疆2021-11-16 12:11:25

- 數(shù)萬(wàn)湖南兒女支邊云南:以湖湘精神澆種中國(guó)橡膠2021-10-27 03:10:33

- [天膠往事]上海(二)2021-09-23 10:09:22

- [天膠往事]海南(二)2021-09-13 07:09:10

- 姚鈿浩:我們當(dāng)年入深山墾荒種橡膠 開路建房全得自己來(lái)2021-07-05 10:07:33

- 中國(guó)橡膠工業(yè)重地之山東(一)2021-07-01 10:07:29

- 特林老兵回憶新中國(guó)如何跳出天然橡膠圍堵圈2021-06-17 03:06:34

首頁(yè)推薦

最新新聞

- 延長(zhǎng)橡膠公司召開“延長(zhǎng)”牌高端子午線輪胎項(xiàng)

- 中策橡膠電動(dòng)商用車專用輪胎全球首發(fā)

- 智能檢測(cè)、生物基橡膠,入選山東省”產(chǎn)業(yè)大腦

- 中國(guó)道路運(yùn)輸協(xié)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)訪問(wèn)賽輪集團(tuán)

- 浦林成山泰國(guó)公司為重病員工紓困

- 又一A股公司創(chuàng)始人逝世!從事橡膠業(yè)40余年,女

- 雙星集團(tuán)阿爾及利亞合資工廠奠基

- 2025年上半年河南電動(dòng)汽車出口達(dá)131.1億元

- 山東省民營(yíng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)擬表彰對(duì)

- 中國(guó)高端橡膠自主添“硬核”

網(wǎng)友評(píng)論

推薦閱讀

頭條新聞

- 泰國(guó)橡膠試點(diǎn),或零關(guān)稅入華

- 2025年第十九期橡膠配方與技術(shù)培訓(xùn)班開始報(bào)名

- 外交部:中方將對(duì)53個(gè)非洲建交國(guó)實(shí)施100%稅目

- 第十七屆橡膠技術(shù)交流會(huì)在三門成功舉辦

- 2025第十七屆橡膠技術(shù)交流會(huì)參會(huì)名單公布(持

- 七位優(yōu)秀橡膠人,榮獲全國(guó)勞動(dòng)模范稱號(hào)!

- 2025年第十七屆橡膠技術(shù)交流會(huì)將在三門舉辦(

- 墨西哥對(duì)華SBS橡膠作出反傾銷初裁

- 中國(guó)對(duì)“一帶一路”國(guó)家的汽車商品出口同比增

- 美國(guó)擬對(duì)進(jìn)口汽車加征關(guān)稅

價(jià)格行情

- 2015年全年天然橡膠價(jià)格將會(huì)持續(xù)2014年的弱勢(shì)

- 關(guān)于付曉軍橡膠爆倉(cāng)跳樓的默哀和反思

- 暴雨導(dǎo)致泰國(guó)和馬來(lái)西亞橡膠價(jià)格上漲

- 2020年1月3日西雙版納弘晟天然橡膠價(jià)格下調(diào)

- 日天然橡膠價(jià)格行情最新查詢(2015年1月16日)

- 1月8日國(guó)內(nèi)天然橡膠最新價(jià)格

- 2月5日國(guó)內(nèi)部分企業(yè)丁腈橡膠最新報(bào)價(jià)

- 12月31日國(guó)內(nèi)部分企業(yè)天然橡膠最新報(bào)價(jià)

- 3月9日西雙版納弘晟天然橡膠價(jià)格大幅下調(diào)

- 12月9日中石油華北順丁橡膠價(jià)格穩(wěn)定

橡膠市場(chǎng)